Seit dem 25. Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Viele digitale Produkte und Dienstleistungen müssen von da an Kriterien der digitalen Barrierefreiheit erfüllen. „Barrierefreiheit“ verbessert per se Benutzeroberflächen von Webanwendungen und Webseiten. Grund genug, um zu schauen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und wie man sie umsetzt.

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) sorgt seit seinem Inkrafttreten für viel Aufregung. Wer aber Webanwendungen oder Webseiten betreibt oder entwickelt, sollte sich allgemein mit dem Thema „Zugänglichkeit“ oder besser „Design für alle“ beschäftigen. Häufig wird auch der englischsprachige Begriff Accessibility verwendet (abgekürzt: „A11y“). Möglichst vielen Usern die Benutzung der eigenen Angebote und Dienste möglichst leicht zu machen, ist immer eine gute Idee. Die meisten Maßnahmen steigern die Usability und die User Experience von Benutzeroberflächen für alle Nutzer:innen.

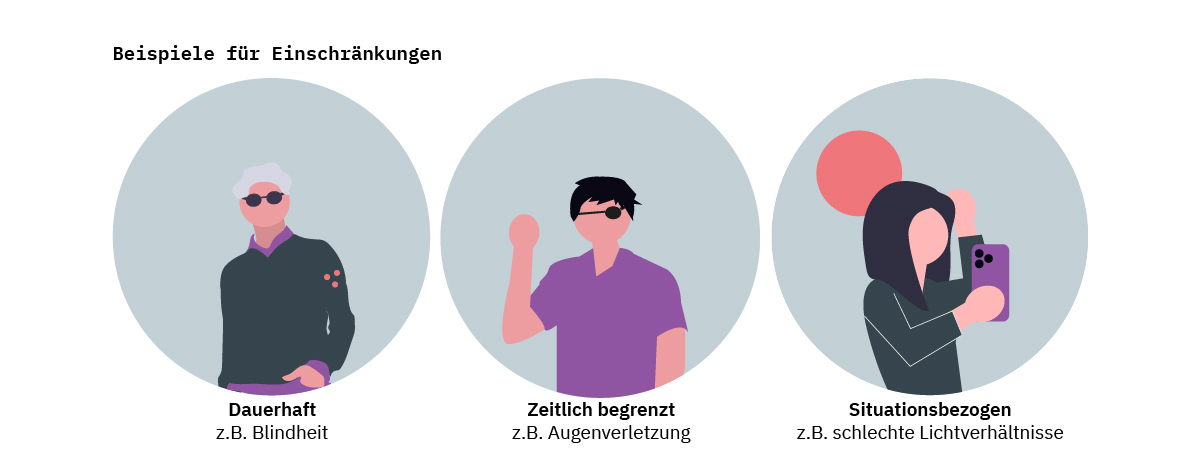

Um das Thema besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick darauf, wen „Design für alle“ eigentlich betrifft. Die Überraschung: Man kann auch selbst dazugehören, wenn vielleicht auch nur in bestimmten Situationen. Aber der Reihe nach: In Deutschland leben etwa 7,8 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung. Doch persönliche Einschränkungen bei der Nutzung von digitalen Benutzeroberflächen (oder englisch: User Interfaces beziehungsweise UI) können dauerhaft, zeitlich begrenzt oder situativ auftreten – und betreffen damit eine wesentlich größere Gruppe von Menschen als zunächst vermutet:

Gute digitale Barrierefreiheit kommt also tatsächlich jedem Menschen irgendwann zugute:

Ein Beispiel: Untertitel in einem Webvideo, etwa auf einer Webseite oder Social Media, helfen Menschen mit Einschränkung des Hörvermögens. Sie machen Videos aber auch für alle Menschen unter Umständen situativ konsumierbar. Als Beispiel kann man sich vorstellen, man sitzt im Zug und möchte ein hochaktuelles Newsvideo schauen, hat aber keine Kopfhörer dabei. Dank Untertiteln kann man alle Informationen des Videos konsumieren, ohne die Mitreisenden zu stören.

Einige Aspekte einer Webseite oder Webanwendung können Hürden darstellen. Das beginnt bei optischen Themen wie den Kontrasten und kann technische Aspekte wie die Datenstrukturierung im HTML-Code betreffen. Benutzeroberflächen von Webanwendungen sollten vor allem auch mit alternativen Eingabegeräten zu bedienen sein, also vor allem Alternativen zur Maus. Außerdem sollten sie mit Screenreadern konsumiert werden können, das sind Anwendungen, die Schrift in digitale Medien vorlesen.

Grundlegende Themen lassen sich häufig schnell anpacken:

Bei den oben genannten Themen auf Accessibility zu achten, steigert immer die Bedienbarkeit und damit auch die User Experience für alle Nutzer:innen. Neben der Zufriedenheit der User steigert das auch die Effizienz einer UI, was sich beispielsweise in höherer Produktivität bei Businessanwendungen oder höherem Umsatz bei E-Commerce-Oberflächen zeigen kann.

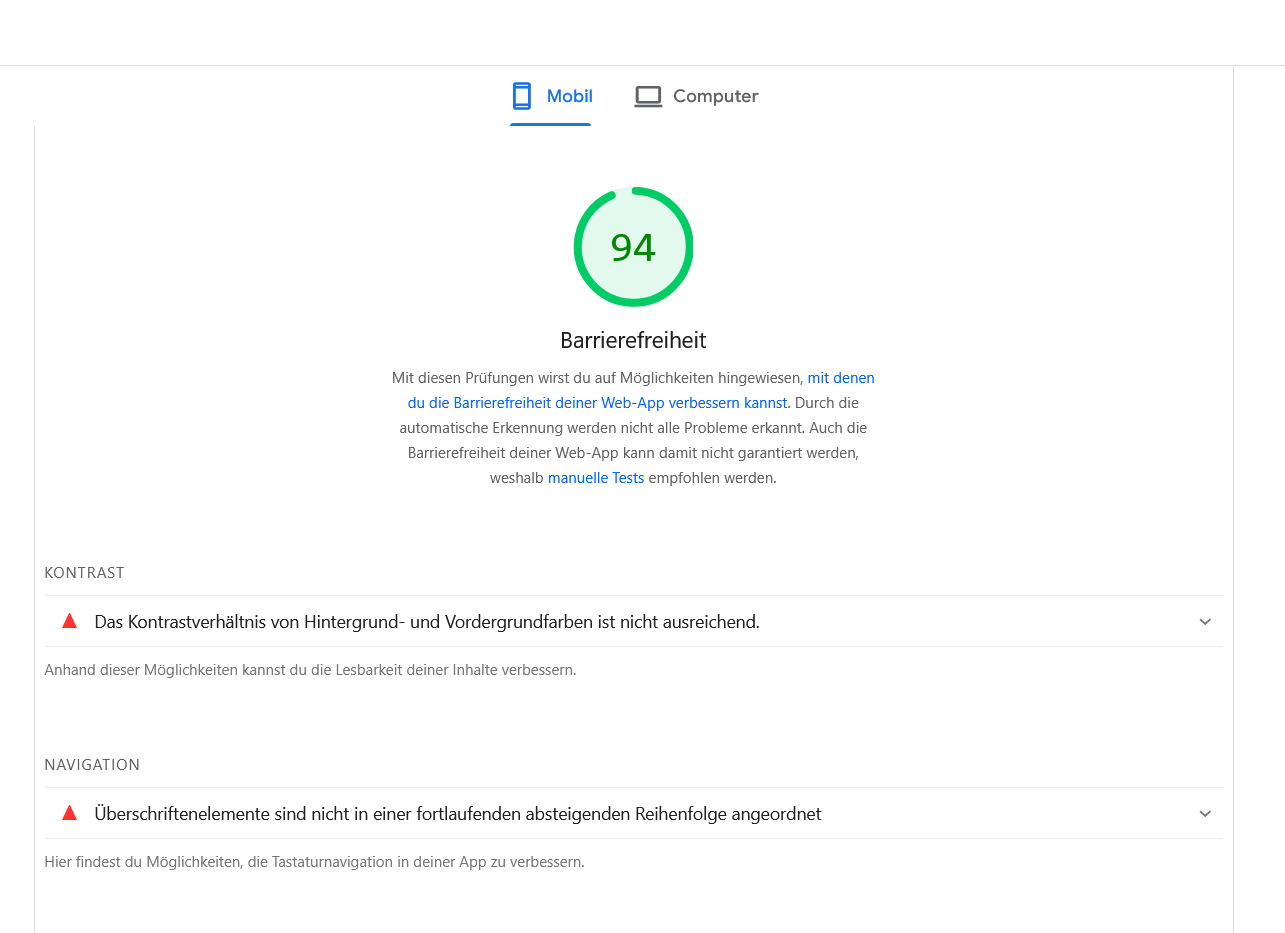

Bei Webseiten mit Suchmaschinenrelevanz ist A11y ganz klar ein wichtiger Aspekt der Suchmaschinenoptimierung (SEO). Besonders Google achtet für seine Webseitenrankings stark auf Barrierefreiheit und Nutzererfahrung. Google untersucht Webseiten automatisiert auf Aspekte wie Alternativtexte, Farbkontraste und vieles mehr.

Woran scheitert „Design für alle“? – Die häufigsten Probleme in der Praxis Die Web Accessibility Initiative untersucht für ihre jährliche Studie jeweils eine Million Webseiten, inwieweit sie dem internationalen Barrierefreiheits-Standard WCAG 2 entsprechen. Ihr Bericht 2025 zeigt, dass 94,8 % aller untersuchten Websites mindestens einen Accessibility-Fehler aufweisen – im Schnitt fanden sie etwa 51 Fehlermeldungen pro Website. Am häufigsten haben Webseiten dabei Probleme mit: niedrigen Kontrasten (79,1 % der Webseiten), fehlende Alternativtexte bei Bildern (55,5 %), fehlenden Bezeichnungen von Formularfeldern (48,2 %), leeren Links ohne Ziel (45,4 %) und Schaltflächen ohne Ziel (29,6 %). Kleine Änderungen können hier große Wirkung zeigen! Alternativtexte, aussagekräftige Labels und ausreichender Kontrast sind einfache Maßnahmen, die viel bewegen können. Sie erleichtern nicht nur Nutzer:innen mit Einschränkungen die Interaktion, sondern erhöhen generell die Nutzbarkeit und damit die Attraktivität einer Website.

Wie kann nun man sicherstellen, dass die eigene Webseite, Webanwendung oder mobile Apps für alle User zugänglich sind? Die simple Antwort: In allen Schritten des Produkt-Lebenszyklus der Anwendung auf Einhaltung der Standards nach WCAG 2 achten! Damit sollte auch dem Barrierefreiheitsgesetz Genüge getan sein.

Das schreibt sich natürlich einfacher als es ist – darum hier noch ein paar Praxistipps:

Berücksichtigen Sie A11y direkt bei Konzeption, Design und Entwicklung neuer Webanwendungen. Die Zugänglichkeit der Benutzeroberflächen sollte als hohe Priorität im Anforderungskatalog aufgenommen werden.

Führen Sie bei neuen und bestehenden Entwicklungsprojekten Tests ein, die den aktuellen Entwicklungsstand auf Barriefreiheitsthemen hin prüfen. Auch in diesem Feld können automatisierte Softwaretests für eine hohe Effizienz sorgen. Hierzu gibt es einen eigenen Artikel in unserem Blog. Dabei sollte aber nie vergessen werden, auch praktische Usertests durchzuführen, um zu überprüfen, ob Nutzer:innen mit Einschränkungen auf einer Benutzeroberfläche in der Praxis auch tatsächlich zum Ziel gelangen.

Allererste Schritte, um bestehende Weboberflächen zu untersuchen kann man häufig schon kostenfrei mit Webtools oder Tools im eigenen Browser unternehmen. Auch als Laie!

cronns Expert:innen haben Erfahrung aus hunderten Webentwicklungsprojekten für Unternehmen und Behörden. Dadurch verfügen unsere UI/UX-Designer:innen und Frontend-Entwickler:innen über fundiertes Wissen und zum Thema „Design für Alle“!

Wir beraten Sie gerne und stehen auch in der Praxis mit unserem Know-how für Ihre Softwareprojekte zur Verfügung!

Entdecken Sie, wie KI Unternehmen bei der Extraktion von Daten unterstützen kann, indem sie Informationen automatisch ausliest.

Gespräche in Daten verwandeln: AI-Speech-to-Text von cronn für effiziente Workflows.

Software sollte heute nach dem Prinzip „Zero Trust“ gebaut sein, um sicher zu sein! cronn zeigt, wie es geht!